從Matterhorn回來的第二天,歐攀隊員嘗試登頂Breithorn布來特峰。

和之前那日一樣,一行人食過自家製的早餐,就前往纜車站搭纜車。不過,這日搭纜車不太順利。原因是山上太大風,纜車要停駛。等了大概半小時,纜車重開。一行人先去Furi,再去Trockener Steg,最後到達海拔三八八三米的Klein Matterhorn。同行的還有一班來自香港的旅行團,當然他們只是來觀光,不是來登山的。當他們知道我們要出去登山的時候,都為我們打氣加油。在Klein Matterhorn纜車站旁有個叫Matterhorn glacier paradise的地方,聽名字就知道是旅遊景點,集餐飲住宿觀光於一身,而且還有一個全歐洲海拔最高的會議室(甚麼人會在一個雪山頂上開會!?)。而Klein Matterhorn本身亦是一個滑雪的勝地,我有個中學同學就在這裡影了一張背景是Matterhorn的滑雪相,真係型到震(可惜我只是一名滑雪菜鳥,不敢上山滑雪,怕收掣不及飛落山)。

Breithorn海拔四一六四米,若果從Klein Matterhorn出發,只需攀爬三百米左右就可以登頂,而且坡度緩,所以在這次歐攀中被視為一項「簡單任務」。事隔兩年,在家中悠閑寫回憶錄的我(好多人都寸我重寫緊幾年前的故仔,話明係回憶錄當然係要事隔一段日子先寫啦,吹咩),發現Google Map不單標把這條登頂路線標示了出來,而且還有「街景」瀏覽,可想而知這條路線是多麼的親民。

一行人在纜車站整裝待發,十多人分作三個繩隊,分別由志偉、我和輝Sir帶著對講機包尾。輝Sir簡單地說明路線之後,三小隊就陸續出發,志偉小隊先出發,然後到我,最後由輝Sir壓尾。在纜車站向外望,一片風和日麗,藍天白雲,感覺是個好天氣。不過一開閘,踏出車站,惡夢就開始來了。

由於已是接近海拔四千米,已過雪線,所以一行人都是把所有裝備著齊上身。我除了有那頂似泳帽的Windstopper保暖帽,還加了在法國沙木尼(不是旺角沙木尼﹗)新買的「北面」保暖面罩;衫方面除了底層保暖快乾衫外,還有一件Monkey抓絨褸和一件Gore-Tex風褸;褲方面就有一條厚身保暖登山褲和一條Gore-Tex褲;少不了的還有一對保暖手襪和一對防風防水手套,最後當然是雪鏡、冰爪、冰斧、安全帶和高山靴啦,可說是將我從香港帶過來的所有裝備都穿上了。花了一整段來曬行頭,主要目的都是想說這次登山人人真的是嚴陣以待,作萬全準備,力求成功登頂。始終除了輝Sir外,大家都是第一次有機會去登頂一座雪山嘛。

說回正題,一開閘......

「呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼」

老實講,我有點後悔平時香港八號風球的時候好乖仔咁聽天文台話留在家中,沒有去海邊練習逆風而行(誤)。纜車站外的景象令我感觀上有點混亂:透過雪鏡望出去,藍色的天,白色的雪,還有夏季停開的滑雪登山吊車,眼前是一片祥和的景象;不過耳中只能聽到呼呼的風聲和衣服劈啪作響,就似世界末日來了似的。由於我由頭包到落腳,基本上沒有一寸皮膚是外露,所以一點都不覺得冷;但用力地吸了一口氣,一股寒流湧入肺部,冷得令人精神為之一振。我下意識地在衫袋內拿出相機照了幾張相。其實都不太看得清楚拍成怎樣,因戴手套而粗了幾倍的手指亦不方便去調較那部輕便相機,唯有靠直覺去影。收好相機,跟著繩組慢慢向前推進。

我所屬的小組領頭的是大麻成,然後是大隻仔、文哥、亨利,最後是我。五人當中,以我的體重最輕(應該係),而且走在最後,應該是走的最輕鬆的一個。因為前方的隊員都已經幫我開了路,我只需要沿着那深及小腿的腳印走就可以,省下不少力(因為踩在軟雪上,每一步都會下陷,走起來會非常費力)。

前方一大片雪原,峰頂就在左前方。一行人朝着峰頂直線走去,稍稍地往下走落雪原。現在回想起來,那時其實應該向右沿着山脊繞過去比較好一點(陣間講點解)。我一邊走,由於總是覺得有點危險,所以中途都沒有怎樣再影過相,只有間中停下休息時快影一兩張。大麻成一邊要頂着風雪帶路前行,還要一步一陷地開路,其實真的很辛苦。走在最後的我,望向後方,頓時看呆了眼。一路走來,那深及小腿的腳印全都沒有了!大風呼呼地吹着,轉瞬間就把腳印填平!

走着走着,我想也走了一半路程,突然大隻仔異常恐慌地呆立原地,全身在顫抖着。大伙兒於是圍過去看看發生甚麼事。

「呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼」(風聲)

「劈啪劈啪劈啪劈啪劈啪劈啪」(風吹衣服的聲)

「唔唔唔唔唔唔唔唔唔唔唔唔」(大隻仔說話聲)

強風下,加上有面罩,完全聽不到說甚麼。

「我尐手指冇晒感覺呀!!」大隻仔極度悲恐地怒吼着。雖然隔着面罩和風鏡,但我仿佛看到他那近乎歇斯㡳里的恐懼表情。

我們圍着他,盡量幫他擋風,不斷地叫他努力地活動一下對手。見情況沒有多大起色,大麻成拉開自己的風褸和保暖衣,捉着大隻仔的手伸入他的保暖衣內為他取暖。

「郁下尐手指啦!」「揸下隻手呀!揸呀!」「好尐未?」基本上人人都不斷聲嘶力竭地咆吼着,因為不這樣的話,你連自己在說甚麼都聽不到。

也不知過了多久,大隻仔開始鎮靜下來,手指亦拾回知覺。

接下來,就要決定要否繼續登頂還是折返。先了解一下小隊的狀況:大隻仔體能上沒有問題,手指回復知覺後,只要繼續保持活動和血液循環,讓身體產生多點熱能,問題應該都不大;而小隊其他成員體力和狀態上都沒有問題。再看看另外兩個小隊的情況:帶頭的志偉小隊眼看已經走了差不多七成的路,正走上山脊;壓尾的輝Sir小隊由於不像我們頭兩隊般朝峰頂直走,而是稍為靠右沿脊繞過去,所以感覺上離我們很遠,但應該走了沒有一半的路程。我們猶豫了一陣,最後還是決定繼續登頂。(事後回想其實我應該在大隻仔出事時,先將情況用對講機匯報給輝Sir知,始終我經驗尚淺)。

就在我們準備繼續上路之際,肩膊上的對講機傳來輝Sir的聲音:「天氣好差,所有人撤退!」

我拉一拉繩,知會在我前方的亨利,然後用盡全力大叫:「返去喇!撤退喇!」將來有機會真的要練一練獅吼功才再上山。

回纜車站的路,繩組的順序反轉過來,變成由我帶頭。我們正身處在左右傾斜的大雪原上,後方是Breithorn;左方是雪原的頂部,也就是山脊;右方是雪原的底部,盡頭是過千米的懸崖;前方就是剛才走過的路,腳印已經被風雪掩蓋,我極目遠望,勉強看到纜車站。當初望着峰頂走的時候,並不覺得右邊的懸崖有甚麼特別(又或者我只是跟着前方的腳印走,所以沒多大上心)。但現在走回頭路,發現右邊那懸崖其實都幾恐怖。雖然距離崖邊還有幾百米遠,但由於雪原是往懸崖傾斜,加上吹過不停的強風是由左至右地吹,還是稍稍遠離為妙。於是乎我就帶着小隊慢慢地靠左走上山脊。

右邊通往懸崖的雪坡,好得人驚:

來的時候,我跟着腳印輕輕鬆鬆地走,現在反過來由我帶頭開路,真係有咁耐風流就有咁耐折墮。每踏出一步,明明已經踩實了,但最後還是陷了進去,光是抽腿提腳跨步就夠累人。另外,由於之前是往下走,現在就變成往上爬。雖然落差不算很大,但都夠我好受了。不過,正如之前所說,我是全隊體重最輕那一個,因此後方的重量級隊員(例如文哥),走起上來應該和我一樣吃力,始終身體越重越陷得深嘛。

為了擺脫這惡夢般的前行方式,我努力地觀察雪的表面,找尋表面相對較硬、不易下陷的路線來走。越往上走,脊上的積雪因強風吹過而結成較硬的雪塊,路也相對地好走一點(至少不是每一步會陷進去,而是隔幾步)。

小隊不停地走,感覺上已經走了很久,然而纜車站就好像在那遙遠地方,怎樣也走不到。環看四周,纜車站和滑雪吊車時隱時現,附近一片荒涼,蔚藍的天空下,就只有無盡的白雪。廣闊的雪原就只得我們幾個人,有如大西洋中的一艘舢舨。我腦海中忽然閃過一個念頭:「我到底起度做乜?」狂風怒吼,我走多兩步,雙腳又陷進雪裡,稍失平衡,我索性整個人撲倒在地上,喘上兩口氣。

「怦怦怦怦怦怦怦怦怦怦怦怦怦怦怦」

我聽自己的心跳聲,雖然跳得有點快,但身處海拔接近四千米的地方,還是可以吧,至少身體沒有感到甚麼不妥。我用力地吸了兩口稀薄的空氣,重新站起來,感覺好了一點。

「ERIC!換位啦,我行頭開路啦!」耳際傳來後方文哥的呼叫。

「唔使住!我還可以!行啦!」我揮一揮手,盡量大聲地回應着(喘氣中還要再大叫都真係幾吃力)。

我機械式地一步一步向前走,不知走了多長時間,我終於看到滑雪場的圍欄和吊車,腳下的積雪也漸變硬,路也較平坦了。走在吊車下方,雖然還未到纜車站,但總算是多了一份安全感。

其實一來一回也就只走了大概兩公里左右,但卻走了兩個多小時......

回到車站,關上了門,恍如隔世。

一行人卸下裝備,趁還有點時間,就走進纜車站裡面的商店逛一逛。商店內除了售賣紀念品,還僻出一角作咖啡室。當然,山上的食物都是價值不菲,所以我還是食乾糧算數(即係又係那些食到反胃的牛油餅)。

大隻仔從洗手間走出來,一面驚恐地說他上不了廁所。一行人起初以為他只是開玩笑,但他又重複地說了幾次,才知應該是他剛才在外面太驚或太緊張導致。不過落了山,情緒平伏過後就沒問題了。事後發現原來他在外面出事時,戴了三對手套,而且三對都是五指手套!一般來說手套最少要帶兩對,一對保暖、一對防風防水。若要戴三對的話,最外層那對應該會是小露寶手套。如三對都是五指手套的話,雖然好似好保暖,但由於手指位的空間始終有限制,戴得太多反而會影響血液循環,更容易凍傷。

一行人購物完,就坐纜車落山。

從另一個角度去看Breithorn,其實要從這一面山坡登頂的話,一點都不容易:

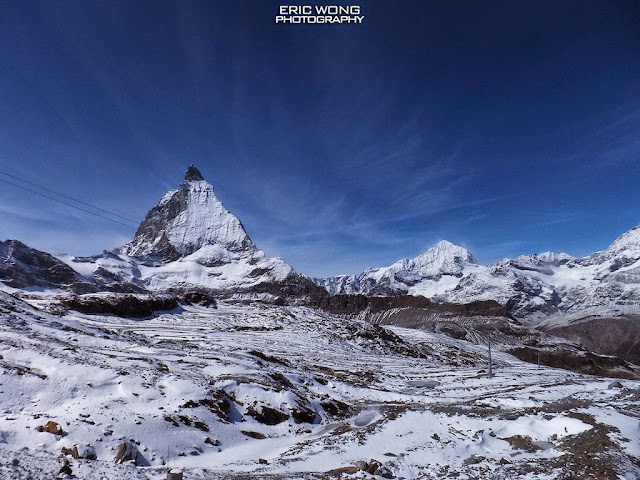

在纜車上可以看到整座Matterhorn,真的非常漂亮!

回到旅館,其他沒有上山的隊友已經收拾好行李整裝待發,準備前往Grindelwald(格林德瓦)探望三座聞名的山峰:Eiger(艾格峰)、Jungfrau(少女峰)和Monch(僧侶峰)。

後記:

自從登山運動開始盛行,令更多人登上世界各地的山峰。阿爾卑斯運動和喜瑪拉雅運動更令這股熱潮推向高峰。

很多人都會將登上某座山峰形容為「征服某座山峰」;去攀山會說成「挑戰某某山峰」;登頂會說成「攻頂」。無論是報章、廣告、電視、電影,又或是登山文學,這些用詞屢見不鮮。有這樣的說法,可能是由於以往人類要登上某座山峰,無論是人力還是物力,規模都大得有如行軍打扙(如Edmund Hillary和Tenzing Norgay首次登上珠穆朗瑪峰就動用了成千上萬的人力做支援)。人人登山有如上戰場,視山為敵人,嚴陣以待。到現在,世界上十四座八千米以上的山峰都已經有人類的足跡;絕壁如Dawn Wall,都已經有人成功攀登過(一五年的新記錄,Tommy Caldwell和Kevin Jorgeson成功以Free Climb登頂)。

但是,人類真的把那些山峰「征服」了嗎?

你,會去別人家中作客,然後話自己征服了他的家嗎?

我覺得登山是人類回歸大自然,探索自身的一項活動。要挑戰的對象,是自己本身能力的極限,而不是大自然。因為,人在大自然中,渺小得連一粒塵都不如。

能登頂與否,全看「山」歡不歡迎你的到來。

攀登Breithorn在出發歐攀前的簡報會上,被稱為簡單任務。的而且確,坐纜車到海拔三千八百米,再攀爬三百米就能登頂;登頂路線短而且平緩,沒有高難度的技術位,沒有落石,雪崩的機會也小。從資料上看,確是難度不大。但我們一行十多人,這次沒有人能登頂!

全香港最高的大帽山,海拔九百五十七米,有馬路直達山頂。無論走馬路又好,走山路又好,要登頂大帽山,恐怕沒有人會覺得困難吧。但就在今年(一六年)一月廿三日至廿四日,一次寒流,過百人被困於山上。即使救援人員想上山拯救,亦狼狽不堪。有人高呼「條命係我自己o既」想硬闖上山,又有否想過自己有沒有尊重過「山」?

別人不歡迎你來他的家作客,你會高呼着「條命係我自己o既」然後硬闖嗎?條命當然是你自己的,你可能覺得死了也沒甚麼大不了,但問題是別人不希望你死在他家中嘛!

人很高傲,以為自己可以征服一切,世界萬物皆要臣服於腳下,卻沒有好好地尊重過大自然......

沒有留言:

張貼留言